早春三月,春色撩人,最适合约上三两知交,挑一家雅致小馆,择一处临窗佳座,就此沐浴在融融春光里,不妨就来史家巷走走停停吧,这里不仅有美味香茗,还有独特的小巷故事说给你听哦。

文人故事

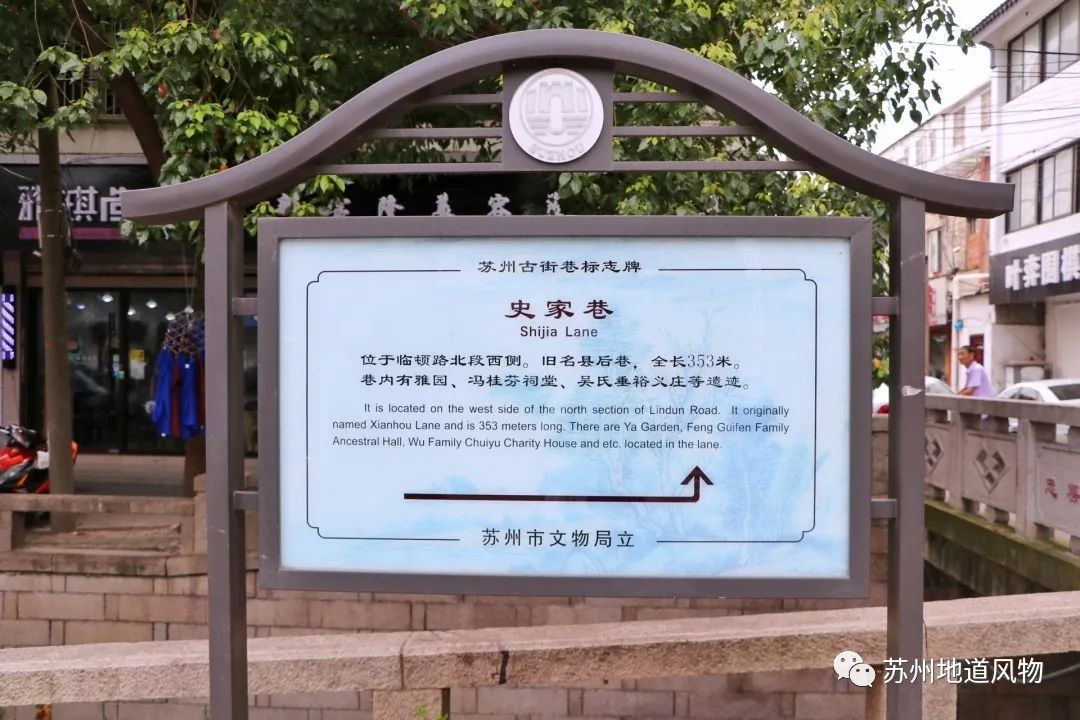

史家巷东起临顿路,西至皮市街,历史悠久,巷名有多次变化。宋代时叫绣衣坊,是宋代六十古坊之一。明朝时,因巷子在长洲县衙之后,曾名县后街。

据《吴中访古杂录》记载:“旧名绣衣坊,今巷中尚有一石,曰‘古绣衣坊旧址’,小篆,旁镌‘史公’二字,盖自史公鉴居此后,始改今名”。

这位史鉴史公,却是个妙人。他出生在官宦人家,在父亲的严格教育下,史鉴从小于书无所不读,尤熟于史,并深究钱谷水利之事。

史鉴有个爱好,那就是爱穿古代服饰,放到现在来说,就是个不折不扣的古风爱好者,平时在家爱玩个“cosplay”,拖着布鞋,摇着拂尘,十分仙气飘飘。客人来了,他便拿出秦汉时代的器物和唐宋以来的书画名品,共同欣赏把玩。

而他的诗文,也如他的人一样,雄深古雅,别具风格,人称“西村先生”,著有《西村集》、《西村十记》。

除了史鉴,巷内还曾住过一位雅致文人。《吴门表隐》记载:“史家巷,明乡贤史鉴宅,有绣衣坊,今犹在雅园门口。”雅园,便是这位文人宅第所在。

雅园,清代考功郎顾予咸所筑。顾予咸,清顺治进士,官至吏部员外郎,因故落职归里。他的宅第东边有一旷地,俗称“野园”,他便购下野园,然后设计营造,取名“雅园”,当时园有八景,十分精巧雅致。

爱国故事

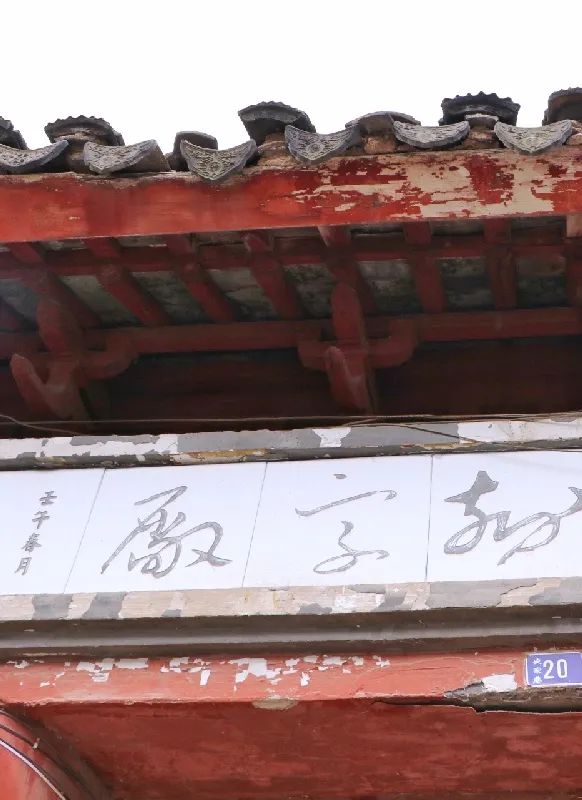

巷内20号为冯桂芬祠,是清代后期政论家、学者冯桂芬的故宅祠堂。

冯桂芬是中国由传统向近代转换,具有开拓意义的、影响深远的晚清思想家,林则徐的得意门生,曾任翰林院编修。

他主张“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”实行新政,较早表达了洋务运动“中体西用”的指导思想,对洋务派有很大的影响。

他还是个实干家,曾在上海创设《广方言报》,招引后进,务求博通中西两学。此外,经过他的多年努力,江南地区的重赋问题得以舒缓。

冯桂芬晚年移居木渎镇上,记载苏州历史的《苏州府志》便是他那时所编撰的。

如今冯桂芬祠挂牌为“苏州刻字厂”,大门斑驳,诉说着它的年代久远。

凿井故事

有人的地方,就有井,苏州的井大致分为三种,官井、私井和义井。史家巷中就有一处义井——坎泉。

坎泉原为三口花岗岩六角井圈,品字形排列。是民国时,乡绅陶耕荪的继母朱太夫人,捐出其七十寿庆时,亲友所送的礼金,凿三井,方便邻里饮水。

一直到现在,井水仍然清澈,周边的居民还是会来这边打水洗东西。

复得返自然

“久在樊笼里,复得返自然”,巷中段还有一家精致典雅的茶馆,走累了,便在这儿歇歇脚吧!

茶馆名即为“复得返自然”,店主用陶渊明《归园田居》中的诗句来做店名,想必是想表达自己重返宁静,回归自然的心境,开在安静的小巷中,确实是别有意味。

店内的采光布局很是精巧,天气晴好时,阳光从屋顶倾撒下来,在白墙上投下光影,光影变幻,每一段时间便有每一段时间的精彩。

这家茶馆没有咖啡和饮料,只有8款甜品和茶。甜品的名字很有趣,坎泉、榕圆、曲巷、黛瓦、月盈、夭夭、霜叶、柴,或取自巷中一景,或贴巷中意境,文雅之极。

夭夭

其中,“坎泉”融合了日本宇治小山园青岚抹茶,法国法芙娜白巧克力,英国蓝风车淡奶油,日本抹茶酒等,清新绵软,微苦而不涩,尤其值得一尝。

坎泉

史家巷内古迹甚多,巷口的忠善桥、41号的单宅,另有吴氏垂裕义庄,细细探究,会发现这些古迹都曾在旧时光里走过一段别样“人生”,而史家巷就像灌满佳酿的酒缸,越陈越香。

本篇文章共有1页 当前为第 1 页

欢迎关注名城苏州官方微信:www2500szcom(微信号)