来自过去 开向未来——从苏嘉铁路到通苏嘉甬高铁 | 沿着大运河追寻苏嘉铁路遗迹

由北向南,走在苏嘉路上

沿着大运河追寻苏嘉铁路遗迹

苏嘉铁路,生于战争毁于战争,1936年建成通车,运行时速35公里,1944年被侵华日军所毁。如今在水网密集的苏州以及嘉兴两地,仍留下不少当年苏嘉铁路桥梁、涵洞的遗迹。

时隔80余年,设计时速350公里的通苏嘉甬高铁于年内即将开工,它不仅将以隧道形式下穿苏州工业园区、吴江汾湖,还将新建跨海铁路大桥越过杭州湾,宛如一条钢铁巨龙蜿蜒在中国东部沿海。

一条几乎被历史的尘埃所埋没的铁路,经历了战乱的破坏,和漫长岁月的等待之后,在新时代长三角一体化发展国家战略的推动下,重获新生。

从苏嘉铁路到通苏嘉甬高铁,一条连接着过去和未来的铁路,见证了国力的飞跃。

从苏嘉铁路到通苏嘉甬高铁,这近百年的沧桑巨变,昭示着中华民族必将走向伟大复兴,抚今追昔,令人平添“学史明志增信、强国复兴有我”的豪情。

今天,我们开启“来自过去 开向未来——从苏嘉铁路到通苏嘉甬高铁”的跨越之旅,在通苏嘉甬高铁即将开工之际,回望过去,憧憬未来。

苏州篇

迎着蒙蒙细雨,由北向南,沿着大运河,沿着苏嘉铁路曾经的线位走向,已经退休的原吴江区文体广电和旅游局研究馆员陈志强,带着记者一路追寻苏嘉铁路的遗迹。

“苏嘉铁路在我们吴江人心中,是不能忘却的记忆。”陈志强说。

虽然苏嘉铁路消失在历史长河中已有近80年,但苏州和嘉兴两地努力发掘遗迹、保护遗迹的脚步从未停止。

一路追寻,一路探访,不禁感慨承载着“救亡图存”使命的苏嘉铁路,从其构想到毁灭,见证了中华民族的屈辱与抗争。

儿时常听苏嘉铁路的故事

1932年淞沪抗战爆发后,国民政府为贯通战时被阻断的京沪线(今沪宁线)与沪杭甬线这两条铁路,于1934年2月决定修筑苏嘉铁路。

1935年2月22日苏嘉铁路破土动工,北起京沪铁路苏州站,与运河、苏嘉公路并行南下,途经相门、吴江、八坼、平望、盛泽、王江泾六站而抵达嘉兴站,全长74.44公里,桥梁、涵洞共计99座。

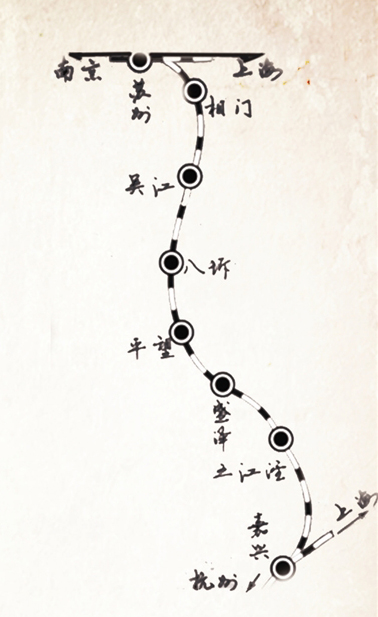

历史上的苏嘉铁路线路手绘图。 岳钦韬供图

在争分夺秒的建设中,1936年7月15日苏嘉铁路正式通车运营,最初每日开行4对客货混合列车,客车速度为每小时35公里,货车为每小时30公里。从1944年3月起,在战败的前夜,侵华日军开始拆除这条铁路的铁轨、枕木、桥梁,到1945年1月,苏嘉铁路除路基、道砟、桥墩桥桩以及部分站房外被全部摧毁。

1936年7月15日7时许,从嘉兴站开出的苏嘉铁路第一趟列车驶往苏州。岳钦韬供图

出生于1951年的陈志强是吴江平望人,他的父亲10多岁时曾搭乘苏嘉铁路从吴江到嘉兴游玩、赶集,两地百姓往来频繁。

苏嘉铁路吴江站历史照片。 苏州市地方志办公室供图

陈志强儿时家就住在苏嘉铁路边,常听长辈们讲述苏嘉铁路的历史。“苏嘉铁路被摧毁后,剩下的路基一直保留到上世纪70年代末,我们小时候经常在路基边玩耍、烧野火饭吃。”陈志强说。

改革开放后,由于从事文物保护工作的关系,陈志强一直关心苏嘉铁路的重建计划、历史研究和遗迹发掘。“我担任吴江区政协委员后,曾联合多名政协委员,多次递交呼吁重建苏嘉铁路的提案。”他说,“如今,沪苏湖高铁正在建设,通苏嘉甬高铁即将开工。两条高铁十字交会于吴江。作为吴江人,能看到家乡圆了高铁梦,感到欢欣鼓舞。”

平望建起64号桥遗址公园

苏嘉铁路苏州段的遗迹点主要在吴江境内,涉及盛泽镇、平望镇、八坼街道、江陵街道。目前吴江境内发现的苏嘉铁路遗迹共计7处。

在平望镇南面的莺湖村,记者冒着小雨走过泥泞的小路,看到了一座古朴的“拱桥”,也就是苏嘉铁路的64号桥。如今,这座苏嘉铁路的路基桥不仅修旧如旧,而且以这座桥为核心,正在修建一座铁路遗址公园,工地上人们正忙着栽种花草树木。而就在这座遗址公园的斜上方,平地上高高崛起的沪苏湖高铁的高架桥自西往东蜿蜒而去,看上去非常壮观。新老铁路在此相遇,上演了穿越时空的交会,时间似乎在这里停下了脚步。

苏州吴江平望镇南面的莺湖村64号桥,为现存苏嘉铁路桥涵,与在建中的沪苏湖高铁古今对视,现在正围绕这一遗迹建遗址公园。记者 倪黎祥摄

上海师范大学历史系副教授岳钦韬说:“如今,这里马上将变成一座美丽的遗址公园,树立起纪念牌,向过往的人们叙说苏嘉铁路64号桥的历史,非常有意义。”

77岁老人义务担当遗址讲解员

苏嘉铁路上共有99座桥梁、涵洞,由北向南依次编号,而位于盛泽镇群铁村史家浜自然村的75号桥侵华日军炮楼,是吴江境内苏嘉铁路现存遗迹中最南边的一处,位于江浙两省交界处。

沿着群铁村乡间小道一路向前,正值秋收季节,道路两旁大片的金黄色稻田美不胜收,村里住宅小区整齐划一,老年活动室、医疗站齐全,一派安居乐业的祥和景象。然而,当我们来到三面环水的75号桥侵华日军炮楼前时,似乎瞬间被拉回到那个炮火连天、民不聊生的岁月。

“侵华日军在苏嘉铁路沿线修筑的碉堡、炮楼不下百座,其中盛泽就有10座,随着时过境迁,75号桥炮楼是苏嘉铁路江苏段内仅存的炮楼遗址。”盛泽镇文联副主席沈莹宝介绍,炮楼总建筑面积119.42平方米,从整组炮楼平面布局上来看,西炮楼看守75号桥,东炮楼看守铁路。今年77岁的沈莹宝是盛泽镇人,义务担任这里的讲解员,并定期在此开设讲座,对青少年进行爱国主义教育。

苏州吴江75号桥日军炮楼遗迹被列为江苏省文保单位。记者 倪黎祥摄

75号桥炮楼在新中国成立后,曾被当作村碾米厂、养鸭场等。作为日军侵华历史的实物见证,2002年至2003年,吴江当地和有关部门对75号桥炮楼进行了维修,同时修筑了驳岸、道路等配套设施。

2003年9月18日,苏嘉铁路75号桥侵华日军炮楼作为吴江市爱国主义教育基地、吴江市国防教育基地正式对外开放,被列为苏州市爱国主义教育基地,2006年被列为江苏省文物保护单位。

嘉兴篇

1936年7月15日中午,在嘉兴烟雨楼内,来自苏州、嘉兴等地宾客共同举杯庆贺苏嘉铁路成功通车。

历史上苏嘉铁路嘉兴段占全线仅五分之一,存在仅8年,但嘉兴人对这条铁路有着绵长的感情。1945年,当日本宣布无条件投降的消息传来,苏嘉铁路已经消失在茫茫夜色中,直至今日,逝去的苏嘉铁路成为江南大地上一道无法抹去的伤疤。

今年通苏嘉甬高铁开工,让彼时见证中国荣辱兴衰的两地再续铁路前缘。本报记者顺运河南下,走进中国革命红船的起航地——嘉兴,在苏嘉铁路的终点共同追忆这条铁路的沧桑历史。记者发现,嘉兴人从未遗忘这条铁路,通过抢修、重建,铁路遗迹顽强地保留了下来,并成为嘉兴人铭记历史、传承红色文化的重要载体。

“王江泾站”讲述一段家国史

苏嘉铁路进入浙江境内的第一站便是王江泾站。曾经被厂房占据的车站如今肃然坐落在苏嘉铁路遗址公园内,成为沿线保存最完整的火车站遗迹。根据记载,1937年11月17日,王江泾站被后来入侵南京的日军国崎支队侵占。1944年4月,王江泾站的站房、宿舍等建筑被日方拆毁,铁轨、钢材被抢掠一空,只有进站口顶部那块刻有“王江泾站”字样的金山石站牌留存至今。如今这块站牌就被挂在2018年重建的王江泾站站房。

嘉兴王江泾苏嘉铁路遗址公园。 记者 张健摄

在站房边上,有一座1939年侵华日军建造的炮楼(含营房),与吴江境内的75号桥炮楼形态相同。2018年7月30日,营房内部建起沿线第一个苏嘉铁路历史陈列馆。

作为遗址公园的学术指导和陈列馆的内容制作者,岳钦韬凭借20余年的深入研究,一口气整理了14000字的展览文字和153幅来自海内外各地的历史影像。岳钦韬说:“希望把8年的苏嘉铁路史扩展为123年的家国史,把小镇故事融入近代以来的中国发展历程。”如今的苏嘉铁路遗址公园内一步一景,无论是仿制的1936年苏嘉铁路通车首日的第一辆火车头,还是地面上精确定位铁路原址的轨道铺装,都让人仿佛穿越到80多年前,目前该公园已成为爱国主义教育基地和社会科学普及基地。

用“色彩”让人们记住伤痕

苏嘉铁路99号桥是距离嘉兴火车站最近的一座桥梁,从南到北长约6米,采用坚固的钢筋混凝土结构。

遗迹不仅留了下来,东方路的建设方还通过形象设计让遗址得到进一步传播。2018年9月15日,建设方斥资在99号桥遗址旁铸造了沿线第一座苏嘉铁路纪念雕塑。

99号桥遗址雕塑设计师朱锐告诉记者,在了解苏嘉铁路的历史后,他构思了整整两周,在99号桥边上的新桥梁上制作一节一节货车式样,采用耐候钢、铁锈红等工业风元素,“希望用通俗易懂的形象,让苏嘉铁路这段有价值的历史被人记住”。

想让这条铁路被人记住的不只朱锐。早在2015年,为纪念抗日战争胜利70周年,时任嘉兴日报报业传媒集团编委、视觉总监杨晓东策划了《南湖晚报》“抗战原色”系列影像报道,其中苏嘉铁路作为“银色”出现在报道的七个色彩系列中。“以全媒体传播的方式记录、还原嘉兴那段刻骨铭心的抗战‘色彩’,展示这条铁路重要的经济和军事意义,激励当代人珍惜当下,为国家繁荣昌盛奉献力量。”该系列报道还获得了2015年度浙江省新闻奖重大主题报道创新策划奖。

有机会想乘通苏嘉甬首发列车

烟雨楼是苏嘉铁路通车当日,嘉兴作为东道主宴请宾客的地方。80余载过去,楼前的两棵百岁银杏平添岁月,两地人的铁路修复之梦始终在这里盘旋。

据考证,1936年7月15日11时30分左右,从苏州抵达嘉兴参加通车庆典的人员乘坐游艇,前往南湖烟雨楼与在嘉兴的沪、嘉两地各界人士共同庆祝苏嘉铁路的开通。

2016年7月15日是苏嘉铁路通车80周年纪念日,那一天岳钦韬站在烟雨楼上,将历史记载的通车当日庆祝文章诵读了一遍,这一“行为艺术”还引来周边诧异的目光。如今他终于等到通苏嘉甬高铁要开工了。岳钦韬是嘉兴人,工作在上海。“铁路开通后苏州、嘉兴在长三角的交通枢纽地位将大大提升,不仅能给出行带来更多的便利度和舒适度,同时也将促进长三角一体化发展国家战略下区域城市之间的资源流动,优化资源配置。到时候有机会搭乘首发列车,一圆旧时梦。”

南湖革命纪念馆现场管理员鲍泓丞是嘉兴海盐人。听说通苏嘉甬高铁即将在海盐的跨海铁路大桥北堍开工,鲍泓丞十分高兴,“很喜欢苏州的西山、留园和苏州博物馆,以往开车去苏州要一个半小时,铁路开通后来往一定更快捷,可以常去了。”除此之外,他还希望苏州与嘉兴的特产可以通过通苏嘉甬高铁更快送达。

人物志

岳钦韬,一位“苏嘉铁路迷”

“我从小就喜欢在铁路边看火车来来往往。”上海师范大学历史系副教授岳钦韬说,“1996年6月,在小学五年级的一次午间朗读中,我的一位同学念了《嘉兴乡土教材》的第十课《嘉兴的明天更加辉煌灿烂》。当他念到‘还准备修复苏嘉铁路’这句话时,我瞬间就记住了这个前所未闻的铁路名,并产生了为什么要修复而不是新建的疑惑,而我与苏嘉铁路的故事也由此开始。”

当时岳钦韬的父母听到儿子提出考察苏嘉铁路历史的想法后不仅没有反对,而是非常支持孩子的行动,并陪着他一起寻找。1997年6月,从嘉兴的苏嘉铁路遗址出发,当时才13岁的岳钦韬开始了对这条消失已久的铁路的追寻。

2003年7月20日,被浙江师范大学历史系录取的第二天,岳钦韬再次来到苏州市方志馆查阅史料。次年7月26日,他与同学顶着烈日,从嘉兴骑车沿227省道北上发现了诸多铁路遗迹,来回近100公里。2006年,岳钦韬参加了浙江文化研究工程资助的“抗战时期浙江省社会变迁研究”课题,2009年同名图书出版,书中就有关于苏嘉铁路被日军拆毁后不是运回日本而是转移到其他铁路的论述。2010年3月,岳钦韬正是凭借这部书,在上海社会科学院诸多老师的帮助下申请上了复旦大学历史系博士生的就读资格。

2016年2月,岳钦韬出版了献给苏嘉铁路的博士论文《以上海为中心:沪宁、沪杭甬铁路与近代长江三角洲地区社会变迁》。其中的第一章首次论述了清末的苏杭甬铁路是如何在中国人的拒款运动中改为沪杭甬铁路的,并以《百年前苏州错失铁路枢纽地位》为题整版发表于《姑苏晚报》。后来,他把这次改道与1921年8月3日中国共产党第一次全国代表大会从上海移师嘉兴的历史结合起来,在苏嘉铁路的终点——嘉兴火车站仿建站房一楼的展厅内呈现了红船起航的历史必然性。近期,他又将出版由3600多张图片组成的《纵横长三角:沪宁、沪杭甬、苏嘉铁路历史影像》,以此迎接通苏嘉甬高铁的开工。

以这些深入的研究为基础,再加上沿线地方政府的重视,苏嘉铁路才没有被湮没在历史的尘埃中,后人才可以在80余年后的今天通过遗址公园、纪念馆凭吊这段历史,平添强国复兴有我的豪情壮志。

岳钦韬认为,诞生于民族危亡之际、湮没在抗战胜利前夜的苏嘉铁路虽然仅仅存世8年,但它的前世今生见证了中华民族从站起来、富起来到强起来的百余年历程。“苏嘉铁路当时只有35公里的时速,而通苏嘉甬高铁是350公里时速,从苏嘉铁路的被毁到通苏嘉甬高铁的‘新生’,我们看到了中国共产党领导下中华民族伟大复兴的历史进程!”

专家访谈

何不建立苏嘉铁路博物馆

苏州大学社会学院教授、博导朱从兵认为,保护好苏嘉铁路历史遗迹,还有许多工作要做。要进一步加强发掘和保护,可征集民间有关苏嘉铁路的遗物。在此基础上,选择合适的地址,并与嘉兴方面开展合作,在政府部门支持和社会各界努力下,建议筹划建设苏嘉铁路博物馆或纪念馆,因为建设苏嘉铁路博物馆,对中国铁路文化的建设是有积极意义的。

首先,中国近代史可以说是一部屈辱史、抗争史和探索史。苏嘉铁路是这段屈辱史、抗争史和探索史的一个见证、一个缩影。其次,苏嘉铁路的前世今生是爱国主义教育的活教材。苏嘉铁路博物馆可以作为爱国主义教育基地,对青少年和广大市民开展爱国主义教育。第三,铁路史是铁路文化的活水源头。铁路史研究和铁路遗迹保护,是铁路文化建设的重中之重。铁路历史遗迹不保护好,铁路文化建设就是“掏空”的。铁路行业精神的铸造,离不开铁路文化建设,离不开对铁路历史和铁路遗址的研究和保护。从这个意义上说,苏嘉铁路遗址的保护应作为整个中国铁路遗址保护、铁路文化建设的一部分。

如果从类型上来区分,如果说滇越铁路是一条带有半殖民地性质的铁路,胶济铁路是一条带有殖民地性质的铁路,那么苏嘉铁路就是一条在经济发达地区建的铁路,经历了先建后拆的过程,见证了民族灾难。加强对不同类型铁路历史遗迹的保护和发掘,有助于进一步丰富铁路文化建设的内涵。

(记者 林琳 韩丽媛 朝夕 邵群)

本篇文章共有1页 当前为第 1 页

欢迎关注名城苏州官方微信:www2500szcom(微信号)