与“张牙舞爪”的雾霾相比,臭氧要低调得多。它悄悄隐藏在万里晴空之下,自臭氧成为监测指标以来,近几年夏天,臭氧已成为诸多城市的大气环境污染元凶。臭氧会刺激呼吸道,当臭氧超标时,会对人体健康造成一系列影响。那么臭氧是如何产生的?本是地球“遮阳伞”的臭氧怎么会变成防治污染的对象?

什么是臭氧层

什么是臭氧污染

“在天是佛,在地成魔。”提起臭氧,苏州高新区实验初级中学教育集团化学教师管钰楠如此介绍。在高空平流层中,臭氧是保护地球的正面角色,也就是我们熟知的臭氧层。在1987年9月16日,联合国环境规划署为保护臭氧层,将9月16日这一天,确立为国际保护臭氧层日。

然而,在近地面,臭氧则是危害人体健康的反面角色,也就是臭氧污染。在常温下,臭氧是一种有特殊臭味的淡蓝色气体,它有很强的氧化性,一般可以用作杀菌和消毒。在近地面,臭氧浓度一般不会超过每立方米100微克。在这样的浓度范围内,我们既看不到,也闻不到臭氧,对我们的身体是相对无害的。但当臭氧的浓度升高到一定程度时,就会对我们的身体造成危害。

臭氧污染首次被科学家识别是在1943年美国洛杉矶的化学烟雾事件中。到了1974年,在中国兰州,高浓度的臭氧导致西固石油化工区的民众出现大面积的眼睛刺激、流泪、恶心、头晕等症状。至此,臭氧污染问题逐步进入我国科学家和大众的视野。

臭氧污染如何产生

有哪些危害

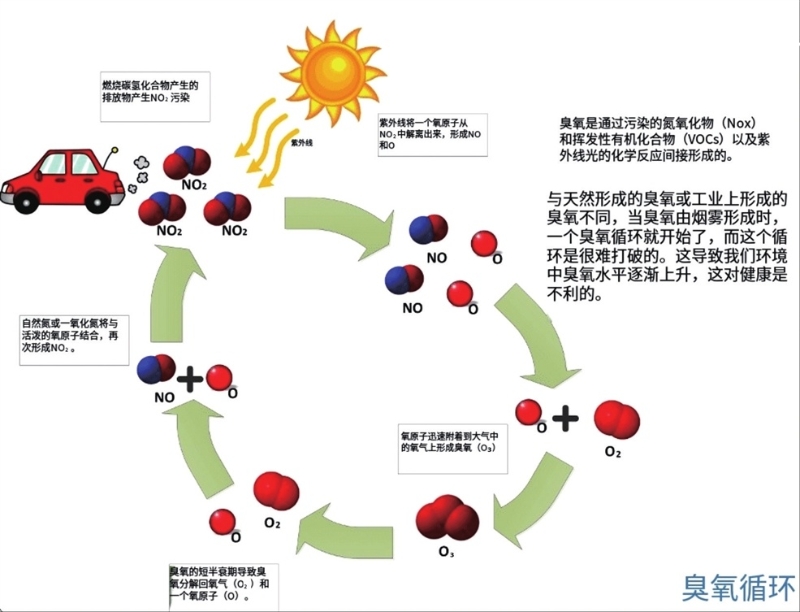

打开手机中的空气质量检测软件可以看到,其中一项空气污染物就是O3,代表的就是臭氧污染。臭氧污染是如何产生的?据管钰楠介绍,以排放到空气中的二氧化氮(NO2)气体为例,被阳光紫外线照射以后,每个二氧化氮分子中的一个氧原子(O)就会脱离出来,同时产生一个一氧化氮(NO)分子。其中氧原子在媒介和能量的作用下,与空气中的氧气分子结合,形成臭氧(O3)分子,这些不稳定的臭氧原本可以与一氧化氮发生反应,转换成氧气和二氧化氮,这样一来,臭氧就该消失了。但是,不同污染源分别排放出了特别多的氮氧化物和挥发性有机物,那么它们相遇后,就会产生复杂的循环反应,导致生成的臭氧无法及时消解,浓度就会飙升。当臭氧日最大8小时平均浓度超过160微克每立方米(环境空气质量二级标准限值)时,就形成了我们所说的“臭氧污染”。

“所以每年4月至10月,天气晴好时,也是比较容易出现臭氧污染的时间段。”管钰楠表示,臭氧浓度最高的是6月到8月。盛夏,随着一天中的光照增强,臭氧浓度也会慢慢增加。臭氧污染严重的时候,中枢神经会受损,头痛、视力下降,严重的还会损伤肺功能。

臭氧的氧化作用,会抑制植物的光合作用,甚至导致植物叶片坏死、灼伤,最终造成农作物、森林等减产。“一些植物叶片在表面上产生了红色的斑块,或者出现浅褐色斑点,排除虫害以外,很可能就是受到了臭氧污染等环境因素影响。”管钰楠说。

防治臭氧污染,

我们能做什么

近年来,随着我国政府和公众对大气污染问题的广泛关注和逐步治理,PM2.5等大部分大气污染物得到有效控制,而臭氧污染问题则逐渐凸显;环境空气臭氧存在刺激皮肤、眼睛和呼吸道,增加患心血管疾病风险等健康危害的问题。2024年我国城市环境空气质量超标天数中,以臭氧为首要污染物的超标天数占45.3%,在这其中,京津冀、长三角、珠三角等地区臭氧污染较为严重。生态环境部环境规划院专家张鑫博士介绍,随着经济社会的快速发展,机动车尾气、燃煤电厂、石油化工、涂料生产和使用,以及居民挥发性化学品使用等向大气中排放大量VOCs和NOx,成为造成地面臭氧污染的主要因素。

“目前,市面上并没有非常可靠的臭氧污染防护设备。”有实验结果表明,普通口罩无法有效阻挡臭氧进入人体呼吸道,戴活性炭涂层的口罩,可在一定程度上降低臭氧对人体健康的危害,但对其防护效果并没有明确说法。因此,张鑫认为,应对臭氧污染最有效的方法是“避”。“在臭氧污染多发时段,如夏日晴朗的午后,减少外出,关闭门窗,减少通风换气次数,以避免臭氧污染对自身健康造成危害,日常生活中,我们可以借助空气质量预报等查看当日是否存在臭氧污染,尽量躲过臭氧污染的危害。”张鑫说。

除此之外,张鑫呼吁市民积极践行“135绿色出行”模式,即“1公里走路,3公里骑自行车,5公里坐公交车或地铁”,或驾乘新能源或低排量汽车,避免高油耗及原地怠速。同时倡导绿色消费,如,装修时选择环境友好型水性涂料、低挥发性的杀虫剂、胶粘剂等。企业要严格执行大气污染物排放标准,减少VOCs和NOx等臭氧前体物的排放,从而缓解臭氧污染,避免其对环境、健康的危害。(记者 蒋祖华)

本篇文章共有1页 当前为第 1 页

欢迎关注名城苏州官方微信:www2500szcom(微信号)